* [외-피니언]은 '외대'와 '오피니언'의 합성어로, 외대알리 기자들의 오피니언 코너입니다. 학생 사회를 넘어 우리 사회의 사안을 바라보며, 솔직하고 당돌한 의견을 제시하고자 합니다.

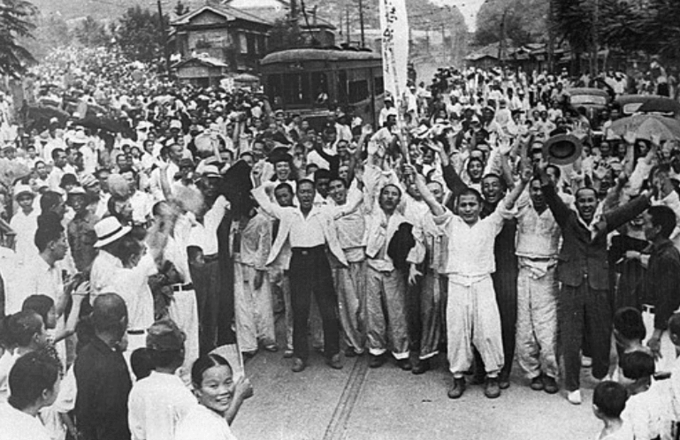

“만세!”

1945년 8월 16일, 전국 각지에 만세삼창 소리가 울려 퍼졌다. 소식이 오늘날처럼 빠르게 전해지지 못했던 시절, 일본의 항복 소식은 하루가 지나서야 전국에 알려졌다. 그날 대한민국은 35년 만에 다시 ‘빛’을 되찾았다. 그리고 위태롭고 여리기만 했던 그 빛은 불안한 새벽 속에서도 새로운 역사를 비춰 내려가기 시작했다.

전쟁과 분단, 가난을 딛고 ‘악바리 정신’으로 버텨 낸 우리나라는 이제 세계가 주목하는 나라로 당당히 발돋움했다. 그렇게 세월이 흘러 2025년 8월 15일, 우리는 80번째 광복절을 맞이했다.

광복은 단순한 해방이 아니다. ‘빛을 되찾다’라는 말 속에는 주권 회복과 더불어, 더 이상 우리나라를 외세에 빼앗기지 않겠다는 굳은 다짐이 담겨 있다. 선조들이 꿈꾼 광복은 서로의 권리와 존엄을 지키며 함께 살아가는 세상이었다. 80년이 지난 지금, 그 ‘빛’은 우리에게 질문을 던진다.

‘우리는 과연 그날의 약속을 지켜내고 있는가?’

| 두 곳에서 들리는 만세 소리

광복절은 민족 해방을 기념하는 날이자, 오늘의 우리를 돌아보고 내일의 길을 묻는 날이다. 그러나 최근 몇 년 사이, 8월 15일은 정치와 이념의 전선 속에서 점점 분열하고 있다.

광복 79주년이었던 지난해, 김형석 독립기념관장의 "친일파로 매도된 인물들의 명예 회복을 위해 힘쓰겠다" 등 발언과 이로 인한 ‘뉴라이트 성향’ 논란으로 독립기념관 경축식이 돌연 취소됐다. 독립기념관은 1987년 개관 이후 매년 광복절 자체 경축 행사를 열어왔지만, 광복회와 독립운동단체연합의 반발, 그리고 여야 간 갈등이 심화하자 광복절 사흘 전, 사상 처음 경축식을 취소한 것이다.

광복절 당일, 여야는 결국 서로 다른 기념식에 참석했다. 한 곳에서 울려야 할 만세 소리는 갈라져 퍼졌다. 함께 다짐한 광복의 의미를 되새기는 자리에서조차 함께하지 못하는 현실은 국민에게 큰 상처로 남았다.

올해 역시 사정은 비슷하다. 지난 6월 취임한 이재명 대통령의 ‘국민 임명식’과 대통령 임명식 개최, 그리고 광복절을 일주일 남짓 앞두고 발표한 ‘광복절 특별 사면’ 명단을 두고 여야가 다시 한번 날카롭게 맞섰다. 여권은 이를 ‘국민 화합과 통합’을 위한 조치라 설명했지만, 야권은 ‘정치인 구제용’, ‘여권 힘 불리기’라며 강하게 반발했다. 결국 국민의힘·개혁신당 등 야권은 행사 불참을 선언했다. 결과적으로 ‘빛’을 기념하는 자리는 또다시 날 선 대립의 무대가 됐다.

이제 광복절은 모두가 한자리에 서는 공동의 날이 아니라, 각자 다른 무대에서 다른 목소리를 내는 날이 되어버렸다.

| ‘광복’이라는 이름 앞에 한 점의 부끄러움도 없기를

광복 80년은 단순한 숫자가 아니다. 이는 피와 눈물로 지켜낸 주권, 그리고 ‘다시는 빼앗기지 않겠다’는 우리 민족의 약속이 이어져 온 시간이다. 그러나 지금처럼 광복절마저 정치적 계산에 갇힌다면, 우리는 스스로 그 불씨에 바람을 부는 셈이다.

본질을 기억해야 한다. ‘광복’이라는 두 글자 속에 서린 수많은 희생을 잊어서는 안된다. 광복절은 국민 모두가 지난 80년을 되돌아보고, 새로운 80년을 어떻게 만들어갈지 서약하는 날이어야 한다. 역사 앞에서도 마음을 모으지 못하는 국민, 특히 그들을 대표하는 정치인이라면, 그날의 만세를 함께 부를 자격이 없다.

80년 전 밝힌 불씨는 지금 이 순간에도 타오르고 있어야 한다. 그 불씨를 지키는 일은 정치권만의 몫이 아니라 우리 모두의 책무다. 그 책임을 저버린다면, 우리는 해방된 민족이 아니라, 길을 잃은 민족으로 남을 것이다.

‘광복 대한민국’은 어느새 한 세기를 향해 가고 있다. 온 국민이 손을 맞잡고 웃어야 할 광복절마저 함께 기념하지 못한다면, 그것은 진정한 ‘해방’이라고 부를 수 없다.

우리는 아직 해방되지 않았다.

이은진 기자 (dldmswls0292@gmail.com)