[기고] 지방 청년이 떠나는 이유: 일자리만으로 설명되지 않는 정착의 조건들

마준영 더불어민주당 해운대(을) 전 대학생위원장

“희망은 감정이 아니라 구조다” 요즘 주변에서 자주 듣는 말이 있다. 친구는 취업을 위해 서울로 갔고, 친구의 동생은 졸업 직후 수도권에 원룸을 구했다. 이유를 물으면 답은 비슷하다. “고향이 싫은 건 아닌데, 여기서는 미래가 잘 보이지 않는다” 이 장면이 반복될수록 분명해진다. 지방 청년의 이동은 애정의 문제가 아니라 전망의 문제에 가깝다. 남고 싶어도 남기 어려운 조건이 이어지면, 떠남은 감정이 아니라 계산이 된다. 지방 청년 문제를 이야기할 때 우리는 일자리 숫자부터 본다. 물론 일자리는 핵심이다. 그러나 현실의 선택은 더 복합적이다. 청년은 직장만 고르는 것이 아니라 주거비, 이동 시간, 안전, 배움의 기회, 관계망의 밀도까지 함께 따진다. 월세 부담은 큰데 통근 시간은 길고, 퇴근 뒤 역량을 키우거나 교류할 공간이 부족하며, 늦은 귀갓길까지 불안하다면 정착은 의지보다 구조적 비용의 문제가 된다. 특히 사회초년생 시기에는 부담이 더 크게 다가온다. 첫 취업, 첫 독립, 첫 실패와 재도전이 한꺼번에 겹치기 때문이다. 이때 지역이 최소한의 버팀목을 제공하지 못하면 청년은 더 큰 시장, 더 많은 기회, 더 촘촘한 네트워크가 있는 곳으로 이동한다. 이를 개인

청년정치

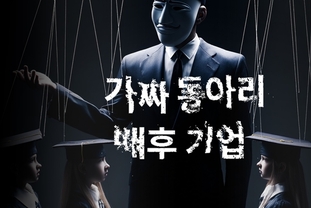

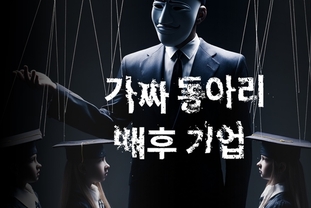

청년정치 동아리⋅대외활동

동아리⋅대외활동 청년정치

청년정치 한국외국어대학교

한국외국어대학교 사설&칼럼

사설&칼럼 청년정치

청년정치 대학민주화

대학민주화 대학

대학 한국외국어대학교

한국외국어대학교 기자수첩

기자수첩 동아리⋅대외활동

동아리⋅대외활동 청년정치

청년정치 동아리⋅대외활동

동아리⋅대외활동 한국외국어대학교

한국외국어대학교 동아리⋅대외활동

동아리⋅대외활동