이게 내가 꿈꾸던 대학생활이 맞나?

새터, 미팅, 엠티, 동아리.

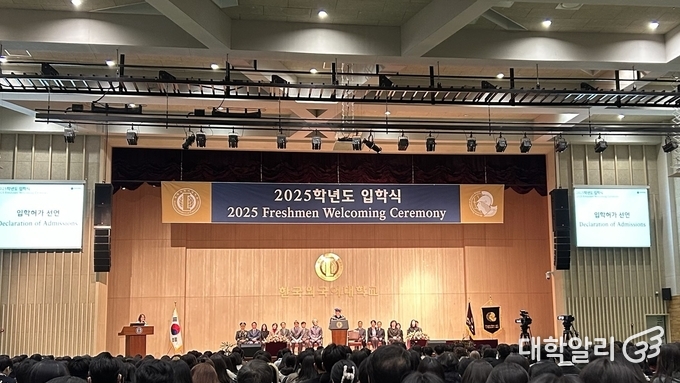

25학번 새내기들이 입학 전 머릿속에 그렸던 대학생활은 어느 정도 현실이 됐다. 활동은 많았고 사람도 자주 만났다. 일정은 빽빽했고 하루는 빠르게 흘렀다.

그러나 기대했던 만족감은 좀처럼 따라오지 않았다. 얼굴은 익숙해졌지만 관계는 얕았다. 대학은 고등학교보다 훨씬 자유롭다. 시간표도 인간관계도 스스로 선택한다. 그 자유는 때론 방황을 낳는다. 정해진 틀이 없는 대신 어디에도 속하지 못한다는 불안이 따라온다.

고등학교에서는 반 배정, 같은 수업, 유사한 생활 패턴이 관계의 뼈대가 됐다. 하지만 대학에선 수업도 다르고 동선도 겹치지 않는다. 같은 학과에 속해 있어도 얼굴을 마주칠 일은 드물다. 자율성이 커진 만큼 ‘굳이 만나지 않아도 되는’ 이유도 많아졌다. 관계는 만들어야만 생기는 것이 되었다.

1학기를 보낸 지금 많은 새내기들이 여전히 어색함 속에 있다. 익숙해지기보다는 적응 중이며 설렘보다는 혼란이 더 짙다. 기대와 현실 사이, 자유와 불확실성 사이에서 그들은 균형점을 찾고 있다.

필자는 외대 새내기들의 목소리를 통해, 기대와 현실 사이에서 갈피를 잡아가는 대학생활의 단면을 들여다 보았다. '낯섦' 속에 익숙해지려 애쓰는 첫 1학기의 풍경을 독자들에게 전하고자 한다.

외대 새내기들의 이야기

25학번 외대 새내기들과 인터뷰를 나누면서, 비슷한 문장들을 반복적으로 들었다. “잘 모르겠어요”, “재밌는데도 어딘가 허전해요”, “뭔가 겉도는 느낌이 들어요”

비록 언어는 달라도, 그들이 품었던 대학생활에 대한 기대는 비슷했다. 그 기대는 과연 현실이 되었을까?

왕 모 학생은 학생회 활동과 멘토링 프로그램, 과팅까지 이미 다양한 활동을 경험한 새내기다. 외부에서 보기엔 누구보다 활발한 대학생활을 보내는 듯 했지만, 그의 이야기는 조금 달랐다.

“학생회 사람들이랑 많이 만났는데도 아직 좀 어색해요. 겉으로만 친한 느낌? 아직 진짜 친한 느낌은 잘 안 나요. 저는 낯을 많이 가리는 편이긴 한데, 그래도 남들과 친해지고 싶은 마음은 크다"며 "그래서 먼저 나서서 여러 활동에 참여하고 있지만, 친밀감으로 이어지는 것 같진 않아요"라고 아쉬움을 토로했다.

“사람들끼리 파가 나뉘어 있어요. 같은 활동을 해도, 그 이상은 잘 안 이어지더라고요. 과 사람들과는 한정된 시간 안에서만 만나다 보니 깊게 얘기할 기회가 별로 없어요”라며 관계를 유지하려면 적지 않은 감정노동이 필요하다고도 말했다.

“사람들에게 다정하게 다가가야 하는 상황들이 많아요. 재밌지 않은데 예의상 웃어주기도 하고, 계속 상대방을 잘 대하려고 신경 쓰다 보니까… 조금 피곤하죠. 고등학교 친구들은 그냥 허물없이 대했는데, 대학은 비즈니스적 관계를 많이 맺게 되네요”라며 관계유지를 위한 감정노동의 힘듦을 토로했다.

양 모 학생은 인터뷰 처음에는 긍정적인 언어를 사용했다. “되게 만족하고 있어요”, “과 사람들도 유쾌하고 좋고, 새터도 재미있었어요” 그러나 인터뷰가 진행될수록 그의 말은 조금씩 결이 달라졌다.

“사실 새터 때는 좀 불편했어요. 동기 중에 저랑 안 맞는 친구가 있어서 힘들었고… 선배들도 약간 거리감 있게 느껴졌어요” 고등학교 시절 읽었던 한 소설 이야기도 꺼냈다.

“새내기인 주인공이 대학 동아리에서 진짜 자기를 찾고, 인생의 의미를 깨닫는 그런 내용이었는데… 막상 직접 동아리를 해보니까 전혀 그런 느낌은 아니에요. 그냥 고등학교 때 동아리랑 비슷하다는 느낌이에요. 분위기 좋은 모임? 그 이상은 잘 모르겠어요” 그녀의 말은 대학생활에 대한 낭만적 기대와 현실 사이의 간극을 드러냈다.

이 모 학생은 과에 대한 회의감을 비교적 노골적으로 드러냈다. “전공 수업은 듣긴 듣는데, 과 사람들하고는 잘 안 섞여요. 동기들끼리 앉는 구조도 아니고요. 그냥 자리에 앉고 수업 듣고 끝. 단톡방에서 사무적인 것들 빼고 아예 대화 안 해요. 그게 다예요”

그는 과보다는 동아리에서 많은 인간관계를 만들고 있었다. “솔직히 말하면, 과보다는 동아리 사람들과 더 자주 보고 편해요. 과는 좀 고여 있다는 느낌?”

다른 인터뷰이인 강 모 학생은 “우리 과는 애정이 생기기 어려운 구조”라고 표현했다. “과라는 게 고등학교 반처럼 친밀한 공동체일 줄 알았어요. 근데 아니더라구요. 전공 수업을 같이 듣는 것 말고는 같이 시간을 보내는 게 거의 없어요. 사람들은 빨리 무리를 만들고, 그 안에 못 들어가면 소외된 느낌이에요. 친화력 있는 몇 명만 모여서 자기들끼리 놀고, 나머지는 주변을 맴도는 구조에요”

인터뷰이들이 자주 언급한 감정 중 하나는 ‘학교 생활을 아직 잘 모르겠다’는 것이었다. 대학교 생활에 소극적이거나 무관심한 것이 아니라, 지금 이 시기의 대학생활이 복잡하고 어려운 감정들을 품고 있다는 뜻에 가까웠다.

“지금 괜찮은지 잘 모르겠어요. 그냥 지나가는 중인 것 같아요” “막 즐겁진 않고, 막 힘들지도 않아요. 근데 이게 내가 원했던 생활인가 싶을 때가 있어요” 이런 말들에서, 어딘가에 걸쳐진 듯한 새내기들의 정서를 엿볼 수 있다.

다수가 “누군가 진심 어린 말을 해줬으면 좋겠다”고 느끼고 있었다. “대학교에 와서 사랑받고 있다는 느낌을 받은 적은 거의 없어요. 고등학교 때는 선생님이 저를 정말 아끼시는 느낌이 있었거든요. 근데 대학교는 그냥 알아서 사는 느낌이에요”, “초중고 때는 친구들이랑 별 고민 없이 놀고 싸우고 그랬는데, 지금은 다 조심스럽고, 진짜 감정을 말하면 안 되는 분위기 같아요”

인터뷰를 통해 새내기들이 대학 시스템에 잘 적응하지 못하고 어색함을 느끼고 있다는 점이 드러났다. 고등학교까지는 정해진 시간표, 반, 담임교사 등 일상적으로 반복되는 공동체 안에서 관계가 형성되지만, 대학은 모든 틀이 사라진다. 대신 ‘스스로 관계를 만들고, 스스로 의미를 찾아야 하는 공간’이라는 책임만 남긴다. 하지만 20대 초반의 학생들이 그 모든 걸 자력으로 수행하기란 쉬운 일이 아니다.

그럼에도 대부분의 인터뷰이들은 “그래도 외대에서 보낸 1학기가 좋다”는 말로 인터뷰를 마무리했다.

“이게 전부는 아닐 거라고 생각해요.”

“아직 1학기니까요.”

“더 해보고 싶어요.”

그들은 가능성으로 현재의 모호함을 견디고 있었다.

익숙해지는 중입니다, 첫 학기니까요

새내기들의 1학기는 단순하지 않았다. 즐거운 순간도 있었지만, 기대와는 달랐다는 말이 더 많았다. 사람들과 어울리는 일이 생각보다 쉽지 않았다. 과 안에서도 친해지는 게 자연스럽지는 않았다. 동아리나 새터 같은 활동은 관계의 계기가 되지 못했다. 인연은 오래 이어지지 않았다.

시간표는 직접 짤 수 있었고, 새로운 환경도 흥미로웠다. 하지만 그 안에서 내가 어디에 속하는지 혼란스러웠다. 선택할 수 있는 게 많을수록 책임도 많았다. 무엇을 해야 할지 막막하다는 말이 자주 나왔다.

인터뷰를 진행하며 특히 많이 들었던 말은 다음과 같다.

“아직 잘 모르겠어요"

“그냥 지내고 있어요"

뚜렷한 결론을 내리는 사람은 드물었다. 지금은 그럴 수밖에 없는 시기다. 대학은 정답을 먼저 주는 곳이 아니기 때문이다. 그래서 확신이 없어도 괜찮다. 혼란스러워도 이상하지 않다. 많은 새내기들이 비슷한 감정 속에서 조금씩 대학에 익숙해지고 있다.

조현승 기자 (moses325957574@gmail.com)