당신이 몰랐던 교제폭력

폭력은 연속적이다. 물리적 폭력과 비물리적 폭력은 하나의 스펙트럼처럼 단계적으로 이어지며 동시다발적이기도 하다. 두 유형의 폭력은 분리할 수 없으며 ‘무엇이 더 위험하다’고 말할 수도 없다.

여성가족부에서 실시한 <2024년 여성폭력 실태조사>에 따르면 여성폭력 피해유형은 성적(53.9%), 정서적(49.3%), 신체적(43.8%), 통제(14.3%), 경제적(6.9%), 스토킹(4.9%) 순이다. 신체적·성적 폭력 외에도 정서적·통제·경제적 폭력이 높은 비율을 차지하고 있음을 확인할 수 있다.

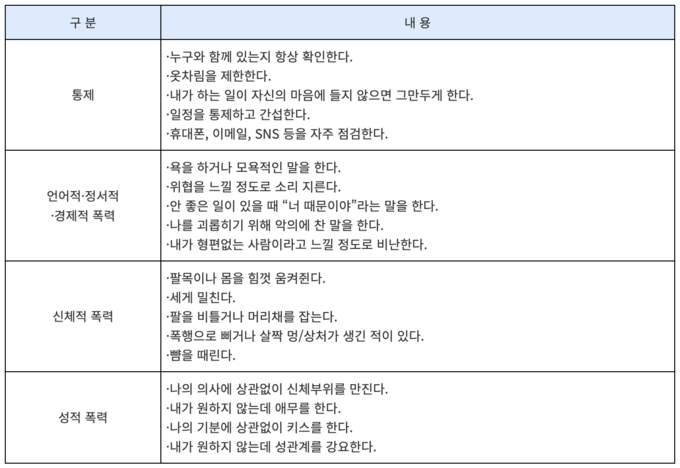

한국여성인권진흥원에서는 ‘누구와 함께 있는지 항상 확인하는 것’, ‘옷차림을 제한하는 것’, ‘일정을 통제하고 간섭하는 것’, ‘안 좋은 일이 있을 때 “너 때문이야”라는 말을 하는 것’ 등을 모두 교제폭력으로 정의하고 있다. 우리 주변에서 흔하게 찾아볼 수 있지만 인지하지 못했던 폭력이다.

그럼에도 불구하고 많은 이들은 여전히 ‘물리적’인 폭력에만 집중한다. 대부분의 교제폭력 보도가 신체적·성적 폭력 사건을 중심으로 이루어지는 것이 대표적이다. 정서적 폭력 또한 신체적 폭력만큼 피해자에게 장기적이고 회복하기 어려운 내부의 상흔을 남긴다.

특히 교제폭력은 통제와 정서적 폭력이 시발점이 되는 경우가 많다. 폭력의 신호를 피해자들이 알아차리는 것은 매우 중요하다.

옷차림 찍어 보내라 욕하던 남자친구 “그때는 몰랐죠”

대학생 민서(가명) 씨는 재작년 만났던 남자친구에게 교제폭력 피해를 받았다. 헤어지고 나서야 뒤늦게 폭력임을 인식했다. 겉으로 드러나는 신체적 피해가 없어 마음의 멍을 알아채지 못했다.

“어딜가든 장소와 옷차림을 허락 받아야 했어요. 자기가 생각하기에 이성이 많은 장소에 가면 예민하게 반응했고, ‘너 애XX같은 거 내가 알면서도 만나주는 거 모르냐’며 저를 어린 여자친구로 프레임을 씌웠습니다.”

민서씨는 남자친구에게 지속적으로 생활과 옷차림에 대한 통제를 받았다. 통제에 응하지 않으면 남자친구는 민서 씨를 미성숙한 사람 취급했다. 비난조의 욕설과 언어적 폭력도 이어졌다. 민서 씨는 헤어지기 직전까지 강도 높은 정서적 고통을 감내해야 했다.

“저에게 직접적인 폭력을 가하지는 않았지만 화가 날 때 물건을 발로 차면서 분노를 드러냈어요. 충분히 위협적으로 느껴졌습니다.”

민서 씨는 자신이 어렸기 때문에 더욱 폭력을 인지하기 힘들었다고 말했다.

“성인이 된 이후로 했던 첫 연애였기 때문에 취약했던 것 같아요. 연애 가치관도 제대로 형성되어 있지 않았고, 저보다 나이가 많은 사람을 만났으니까 그 사람 말이 다 맞는 줄 알았고 크게 의지했었죠.”

이처럼 교제폭력은 10·20대의 어린 여성들에게 더욱 취약하다. 정서적 성숙과 가치관 확립 과정 중에 있어 가해자의 정서적 학대에 큰 영향을 받기 때문이다. 오히려 가스라이팅으로 인해 가해자에게 심리적으로 의지하는 상황이 되기도 한다.

피해자의 눈을 가리는 ‘친밀함의 함정’

교제폭력은 친밀한 관계에서의 폭력(IPV, Intimate Partner Violence)으로 발생한다. 신뢰를 쌓은 관계 때문에 피해자의 판단은 어려워진다. 이에 대해 한국외국어대학교 교육대학원 상담심리전공 박홍석 교수는 다음과 같이 설명한다.

Q. 친밀한 관계에서의 교제폭력은 왜 위험한가?

A. 교제폭력은 친밀한 관계의 특성으로 인해 범죄의 재발 가능성이 높고, 보복이 두려워 신고도 어렵다. 특히 표면적으로 드러나지 않는 정서적 학대가 심각하다고 생각한다. 나도 모르는 사이에 가스라이팅을 당하고 정서적 착취를 당하기 때문에 예방하고 인지하기 쉽지 않다. 가해자의 지속적인 통제나 억압이 관계 특성으로 인해 장기적으로 이루어진다. 스트레스 이론에 따르면 피해자가 받는 심리적 고통은 엄청나게 높으며, 장기적인 스트레스는 건강 메커니즘을 무너뜨린다.

Q. 10·20대 여성들이 교제폭력에 더욱 취약한 이유가 있는가?

A. 발달 심리학적으로 봤을 때 부모의 사랑이라는 절대적인 시기에서 벗어나는 시점이기 때문이다. 청년기가 됐을 때 연인으로 그 모든 사랑을 대체해야 하기 때문에 그러하다. 예를 들어 아버지에게 받지 못한 따뜻함을 받고 싶은 마음이 교제폭력을 바라보지 못하게 하는 가림막이 될 수 있다. 10·20대에 교제가 가장 왕성하게 일어나면서도 이성 관계에 대한 충분한 데이터가 쌓이기 전이라는 점도 한몫한다.

Q. 교제폭력 이후에 나타나는 심리적 후유증은 무엇인가?

A. 무엇보다도 자아 강도라고 하는 자기에 대한 믿음이 떨어지게 된다. 가스라이팅의 최고 정점이다. 교제폭력에 의해서 심리적 학대를 심하게 장기간 당하게 된다면 피해자의 자존감은 바닥을 친다. 자아 정체감과 삶의 의미가 흔들릴 수 있다. 이러한 후유증은 다시 회복하는 데까지 굉장히 많은 시간과 용기가 필요하다. 이것을 PTSD라고 한다.

폭력을 인지하는 사회가 곧 해결책

교제폭력을 ‘애정 표현’으로 포장하는 사회도 책임에서 자유로울 수 없다. 미디어는 연인 간의 집착, 통제, 강압을 ‘사랑의 방식’처럼 그려낸다. 이 같은 왜곡된 표현은 실제 피해자들에게 폭력을 폭력으로 인식하지 못하게 만들고 가해자에게 정당성을 부여한다.

더 큰 문제는 미비한 제도다. 미국·영국 등 일부 국가에서는 ‘더메스틱 바이올런스법(Domestic Violence Law)’을 통해 동거인·연인 간 폭력까지 가정폭력 범주 안에 포함한다. 반면 한국은 여전히 교제폭력을 명시적으로 다룰 수 있는 법적 기반이 마련되지 않은 상태다. 교제폭력 처벌 법안은 2016년 이후 수차례 발의되었음에도 국회를 통과하지 못하고 있다.

제도적 공백은 통계에서도 드러난다. 2024년 기준 교제폭력 신고 건수는 8만 8천여 건에 달했지만, 실제 구속 수사로 이어진 사건은 2% 가량에 불과하다. 솜방망이 처벌은 피해자를 보호할 수도 가해자를 억제할 수도 없다. 음주운전은 강력한 법적 제재를 통해 감소세를 보이는 대표적 사례다. 이에 비해 교제폭력에 대한 법적 미비는 사실상 방조에 가깝다. 법과 제도가 피해자를 지켜주지 못할 때 폭력은 반복되고 굳어진다.

끝으로 박홍석 교수는 “교제폭력은 친밀한 관계에서 나타나는 것이기 때문에 어느 선까지가 애정 표현이고 어느 선까지가 정서적 학대인지 잘 모르는 경향이 있다. 그러므로 인식을 높이는 과정이 굉장히 필요하다”고 덧붙였다.

무언가를 인지할 때 많은 것들이 바뀐다. 개인은 폭력을 폭력으로 바라볼 수 있게 되며, 사회 속에서 폭력을 폭력이라 부를 수 있게 된다. 폭력을 바라보는 모두의 ‘예민함’과 사회의 ‘응답’이 절실한 시점이다.

서지우 기자(04hamziwo@naver.com)