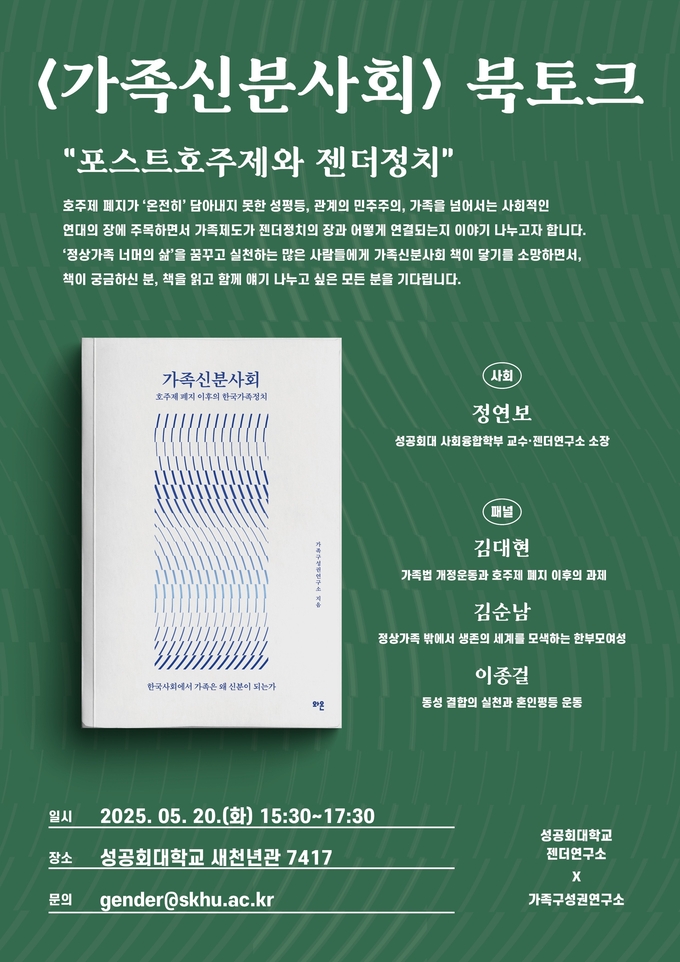

지난 5월 20일, 성공회대학교 젠더연구소 주최로 <가족신분사회> 출간 기념 북토크가 새천년관 7417호에서 열렸다. 호주제 폐지 20주년을 기념해 개최된 이번 북토크에는 김순남 성공회대 젠더연구소 학술 연구 교수, 김대현 연세대 글로벌한국학연구소 연구 교수, 이종걸 한국게이인권운동단체 ‘친구사이’ 사무국장 등 책의 저자들이 직접 참여해 가족이라는 제도에 대해 비판적으로 성찰하고 새로운 대안을 모색하는 자리를 가졌다.

이날 북토크는 성공회대 사회학전공 교수이자 젠더연구소 소장인 정연보 교수의 사회로 진행되었으며, 학부생과 대학원생, 교수 등 총 30여 명이 참석했다. 북토크는 김순남 교수의 책 소개에 이어 저자들의 발제, 참가자와의 토론 순으로 이루어졌다.

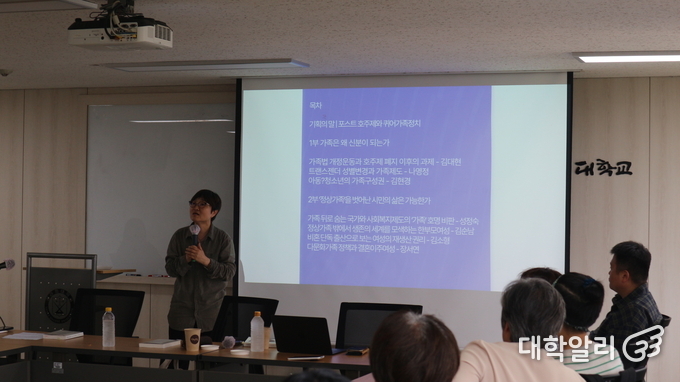

행사의 첫 순서로 김순남 교수가 책의 기획 의도와 목차를 소개했다. 김순남 교수는 책이 ▲ 가족은 왜 신분이 되는가 ▲ 정상가족을 벗어난 시민의 삶은 가능한가 ▲ 삶과 죽음은 어떻게 가족 정치의 의제가 되는가 ▲ 새로운 결속은 어떻게 이루어지는가, 총 네 개의 장으로 구성되어 있다고 말했다. 또 김 교수는 13명의 저자가 함께 집필한 이 책이 2005년 호주제가 폐지된 지 20년이 지난 지금, 호주제 폐지를 통해 꿈꿨던 다양한 가족의 구성이 여전히 실현되지 못한 현실을 탐색하는 내용이라고 설명했다.

발제는 김대현 교수가 준비한 가족법 개정 운동과 호주제 폐지 이후의 과제를 주제로 시작되었다. 김대현 교수는 호주제의 잔재가 여전히 민법 속에 남아있음을 지적하며, “상속과 친권 중심의 가족법은 돌봄의 현실을 반영하지 못한다”고 비판했다. 또한 김대현 교수는 “당시 호주제 폐지 운동 과정에서 우리가 얻지 못했던 성과가 무엇인지 생각해야 할 필요성이 있다”고 언급했다. 이어서 “상속과 관련된 법 개정은 향후 가족구성권 운동의 중요한 과제가 될 것”이라고 덧붙였다.

두 번째로 발제를 맡은 김순남 교수는 정상가족 밖에서 생존의 세계를 모색하는 한부모 여성들에 대한 내용을 다루었다. 김순남 교수는 불행과 빈곤을 여성이나 소수자 개인의 문제로 치환해 버리는 사회에 대해 비판하며, 한부모 여성들이 복지 제도에 접근하기 위해 불행을 끊임없이 입증해야 하는 현실을 꼬집었다. 또 김순남 교수는 “기존의 가족 제도 바깥에서 돌봄의 관계와 양육에 대한 다양한 상상력이 존재해야 비로소 진정한 가족을 구성할 권리가 보장되는 사회가 된다”고 말했다.

마지막 발제인 이종걸 활동가는 동성 결합의 실천과 혼인평등 운동을 주제로 이야기했다. 이 활동가는 동성 결합 제도화 전략에 대한 고민과 기존 제도가 담지 못하는 다양한 돌봄과 실천의 역사를 책에서 볼 수 있다는 점을 언급했다. 또 혼인평등 운동은 단순히 동성혼 법제화뿐만 아니라 정상이라고 여겨지지 않는 다양한 돌봄의 형태를 인정하고 보호하는 방향으로 가야 할 필요가 있으며, “동성 커플이 아닌 개인과 공동체도 함께 살아갈 수 있는 인프라를 구축하는 것이 운동의 목표”라고 말했다.

발제를 모두 마친 후 이어진 토론에서 한 참석자는 가족을 떠날 권리와 가족을 재구성할 권리는 분리된 것이 아닌 깊이 연결되어 있다는 것을 짚으며 두 권리가 어떤 지점에서 만나는지, 젠더 정치의 관점에서 어떤 의미를 갖는지에 대해 질문했다. 이에 김순남 교수는 가족을 떠나는 권리는 오랫동안 가부장제가 막아온 젠더 정치의 핵심이자 비혼 여성과 소수자들이 자신의 삶을 스스로 선택하기 위해 싸워온 역사와 맞닿아 있다고 설명했다. 김 교수는 가족 바깥에서 살아가기 위해 주거와 돌봄, 연대의 중요성을 언급하며 가족을 떠날 권리와 가족을 구성할 권리가 함께 보장되어야 한다고 말했다. 그는 “가족과 집을 떠난다는 건 폭력과 억압으로부터 탈피하는 것이며, 자신으로 살고자 하는 움직임”이라는 점도 덧붙였다.

호주제 폐지 20주년을 맞아 개최된 이번 북토크는 가족을 정상가족의 범주 밖에서 새롭게 사유할 수 있는 계기를 제공했다. 단순히 혼인이나 혈연 중심의 가족으로부터 의미를 넓히자는 주장에 머무르지 않고, 가족 자체를 다시 정의하거나 가족이 아니어도 존재할 수 있는 삶을 상상하는 것을 핵심으로 두었다.

취재 = 강민경, 윤영우 기자

글, 사진 = 강민경 기자

디자인 = 강민경 기자